Der Artikel ist erstmalig erschienen in der Juli-Ausgabe des Magazin «Schweizer Monat»

Von Sonja Studer, Bereichsleiterin Bildung Swissmem

Ein Elternabend irgendwo in der Zürcher Agglomeration. Zwei Stunden lang haben Bildungsfachleute, Lehrpersonen und Berufsleute mit unterschiedlichstem Hintergrund den Eltern die Vielfalt des Schweizer Bildungssystems nähergebracht und von ihren persönlichen Entwicklungs- und Karrierepfaden berichtet. Bei der abschliessenden Fragerunde dominiert jedoch ein einziges Thema: «Wie bringe ich mein Kind erfolgreich ins Gymnasium?» Die Berufsbildung – ein Auslaufmodell?

Ein Konferenzraum irgendwo in Bern. Eine hochrangige ausländische Delegation lässt sich von Schweizer Bildungsfachleuten das Prinzip der dualen Berufsbildung erläutern und diskutiert, wie sie Elemente davon auf das Bildungssystem ihres Herkunftslands übertragen könnte. Beim Bund ist man solche Besucher gewohnt: Das Schweizer Berufsbildungssystem interessiert Bildungspolitiker und Wirtschaftsvertreter rund um die Welt. Die

Berufsbildung – ein Vorzeigemodell?

Die zwei Szenen illustrieren, wie unterschiedlich die Berufsbildung heute wahrgenommen wird. Tatsache ist: Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz entscheiden sich für eine Berufslehre. Kein anderes Land verfügt über ein derart vielfältiges und fest in der Gesellschaft verankertes Berufsbildungssystem. Rund 240 Lehrberufe stehen zur Auswahl – wobei fast die Hälfte der Jugendlichen sich für einen der 10 populärsten Berufe entscheidet. Jungen wählen dabei übrigens ein deutlich breiteres Berufsspektrum als Mädchen.

Welche Kompetenzen braucht es in Zukunft?

Auch wenn immer mehr Schweizerinnen und Schweizer einen Maturitätsabschluss in der Tasche haben (gemäss Bundesamt für Statistik sind es gegenwärtig 40,9 Prozent), ist die gymnasiale Maturitätsquote in den letzten Jahren bei rund 21 Prozent weitgehend stabil geblieben. Zugenommen haben vor allem die Abschlüsse der Berufsmaturität. Wir Schweizer sind also auch heute noch geprägt von der Berufsbildung. Und das ist gut so. Dass die Kultur eines dualen Bildungssystems zu tiefer Jugendarbeitslosigkeit führe, wie in internationalen Vergleichsstudien wiederholt postuliert, ist statistisch bisher zwar weder eindeutig bewiesen noch widerlegt worden. Doch die gängigen Wirtschafts- und Bildungsrankings legen nahe, dass die Schweiz mit ihrem praxisnahen und am Arbeitsmarkt orientierten Bildungssystem insgesamt gut fährt.

Was in anderen Ländern als «Vocational Education and Training » oder kurz VET bezeichnet wird, hat mit dem, was wir im deutschsprachigen Raum unter Berufsbildung verstehen, meist wenig zu tun. Zwei Merkmale zeichnen das Schweizer Berufsbildungssystem aus: Die Dualität aus Theorie und Praxis und die Partnerschaft von Staat und Privatwirtschaft.

Die duale Berufsbildung kombiniert Theorie und Praxis, indem sie die Ausbildung auf die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse aufteilt. Durch die praktische Ausbildung im Betrieb tauchen die Lernenden schon früh in die Arbeitswelt ein. Nach Abschluss ihrer Ausbildung können die jungen Berufsleute

darum rasch im Arbeitsalltag Fuss fassen und selbständig arbeiten. Die Aufteilung auf drei Lernorte macht das System praxisnäher, aber auch komplexer als eine rein schulische Ausbildung.

Auch für die Steuerung und Entwicklung des Berufsbildungssystems ist eine Dreierkonstellation verantwortlich, nämlich Bund, Kantone und Privatwirtschaft. Der wichtigste Kompass ist der Arbeitsmarkt. Schliesslich soll die Berufsbildung jene Kompetenzen fördern, die in der Wirtschaft aktuell gefragt sind. Darum legen die verschiedenen Branchen selbst die Bildungsinhalte und die Anforderungen an die Berufsabschlüsse fest. Die dafür zuständigen

Branchenverbände, die «Organisationen der Arbeitswelt », arbeiten eng mit Bund und Kantonen zusammen. Gemeinsam bilden sie die Verbundpartnerschaft.

Entwicklungen antizipieren

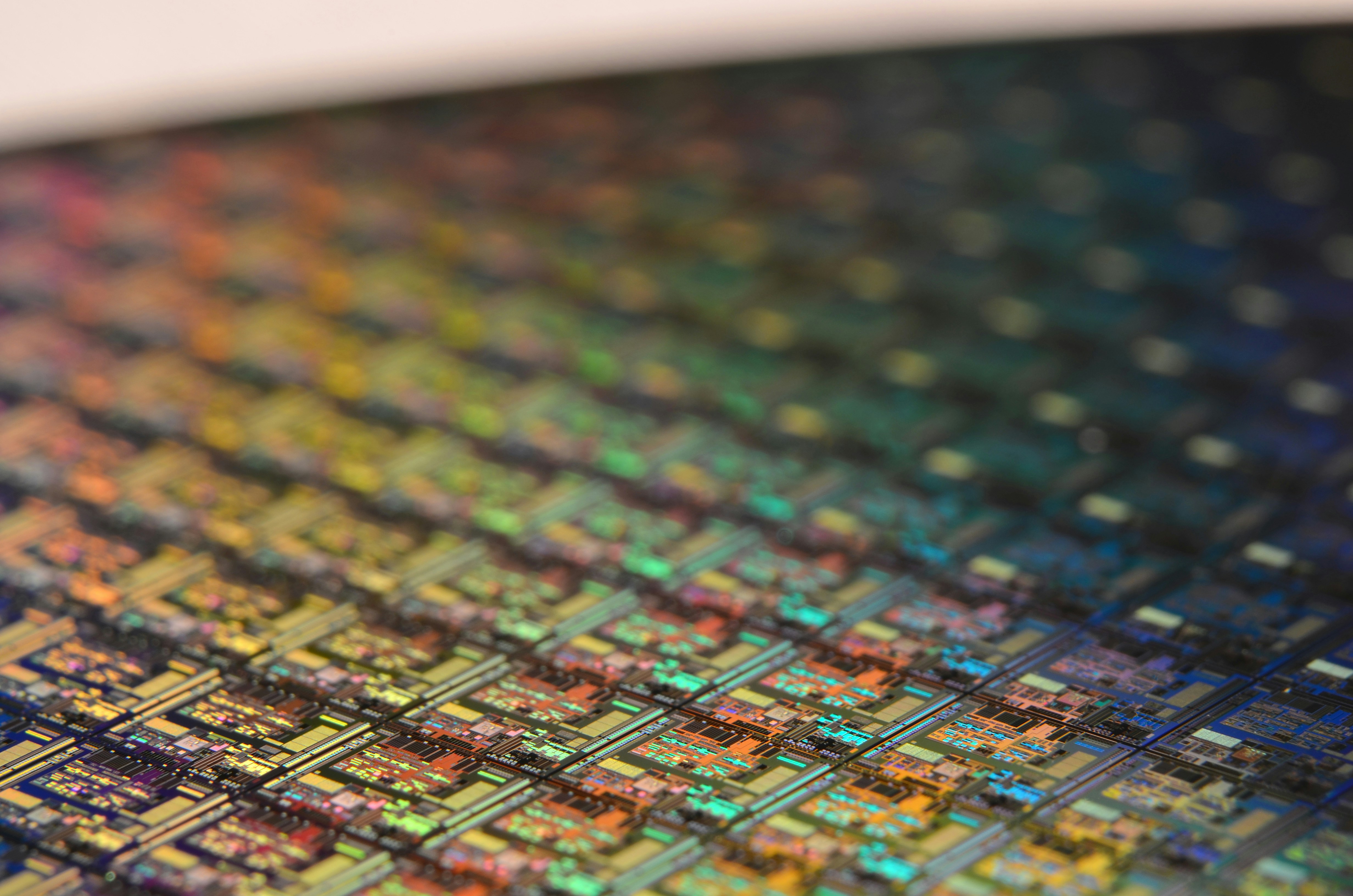

Dieses historisch gewachsene und fein austarierte Netzwerk dürfte ein Hauptgrund dafür sein, dass sich das Schweizer Berufsbildungssystem nur sehr bedingt auf andere Länder übertragen lässt. Im urschweizerischen Stil ist es auf den steten Interessenausgleich zwischen den Akteuren ausgerichtet und sorgt dafür, dass das System stabil ist und breit akzeptiert wird. Diese Stabilität hat allerdings auch eine Kehrseite: Wo viele Akteure abgeholt und eingebunden werden müssen, werden Prozesse schwerfälliger und Entscheidungen dauern länger. Darin liegt gegenwärtig die wohl grösste Herausforderung für die Berufsbildung. Neue Technologien, demografischer Wandel und veränderte gesellschaftliche Wertvorstellungen verändern die Arbeitswelt. Berufsbilder wandeln sich, gewisse Kompetenzen werden wichtiger und andere verlieren an Bedeutung. Neue Berufe entstehen, während andere verschwinden oder in veränderter Aufmachung wiederauftauchen.

Diesen Wandel kennen wir an sich schon lange. Er hat sich in den letzten Jahren allerdings stark beschleunigt. Eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz muss sich noch stärker anstrengen, um im globalen Wettbewerb in Sachen Technologie und Innovation an der Spitze zu bleiben. Dem Berufsbildungssystem, das im Kern auf Ausgleich und Kontinuität ausgelegt ist, muss es gelingen, die Ausbildungen rasch und flexibel zu aktualisieren. Dabei genügt es nicht, sich an die neuen Anforderungen anzupassen. Vielmehr sollte die Berufsbildung sie bereits vorwegnehmen,

damit die jungen Berufsleute in einigen Jahren, am Ende ihrer Ausbildung, mit dem passenden Rucksack ins Berufsleben starten können. Nur: Wie können wir heute beurteilen, welche Kompetenzen in einer bestimmten Branche in fünf bis zehn Jahren mehr und welche weniger gefragt sein werden?

Breiteres Anforderungsprofil

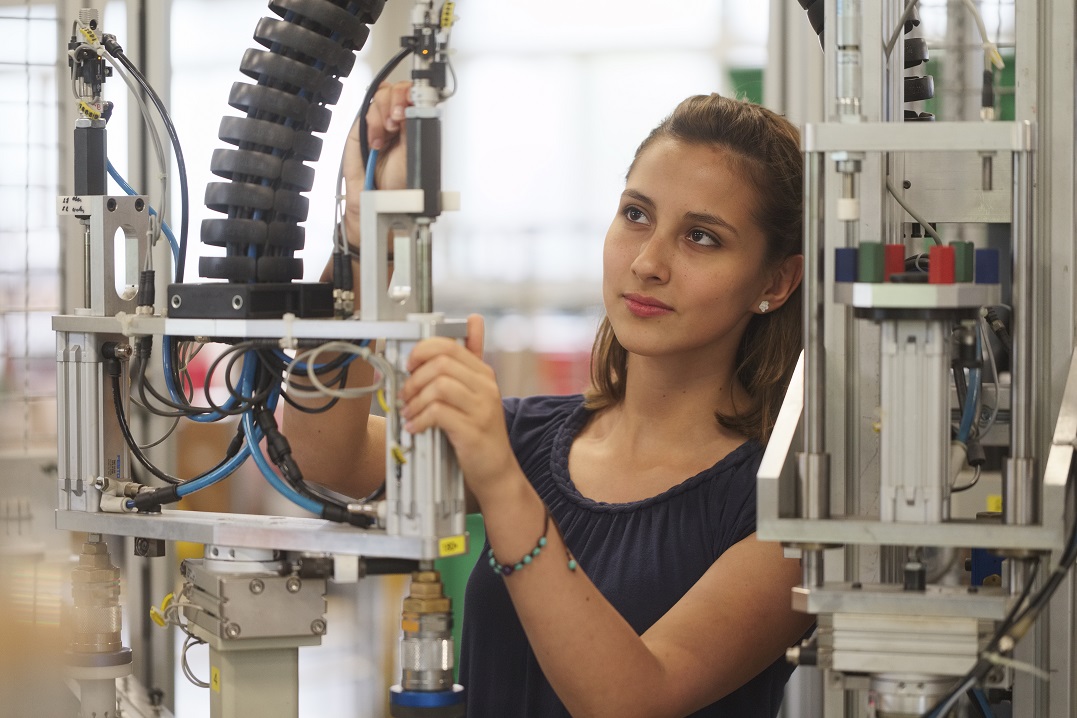

Antworten auf diese Fragen zu finden, ist eine der Kernaufgaben für die Organisationen der Arbeitswelt. Dafür überprüfen sie ihre Berufe regelmässig und reformieren sie wo nötig. Bei Swissmem, dem Branchenverband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, überarbeiten wir im Rahmen des Projekts Futuremem gegenwärtig acht technische Berufe der Branche. Um zu ermitteln, welche Kompetenzen die Berufsleute von morgen mitbringen

müssen, stützen wir uns auf Marktbefragungen, Zukunftswerkstätten, Metaanalysen und zahlreiche Expertenrunden. So entstehen neue Berufsprofile, neue Ausbildungsmodelle und mitunter auch ganz neue Berufe.

Im Lauf der Reformen prasseln die unterschiedlichsten Erwartungen auf die neuen Ausbildungen ein. In grossen und vielfältigen Branchen wie der MEM-Industrie ist dies besonders spürbar. Selbstverständlich müssen sich die technischen Fachleute der Zukunft geschickt und sicher im digital vernetzten Produktionsumfeld

der Industrie 4.0 bewegen. Dafür müssen sie vernetzt denken und rasch lernen, mit neuen Technologien und

Produktionsmethoden umzugehen. Gleichzeitig sollen sie die grundlegenden konventionellen Fertigungsmethoden beherrschen.

Mehr Flexibilität gefragt

Sie sollen ihre Arbeitsabläufe nachhaltig und ressourceneffizient gestalten. Sie sollen in interdisziplinären Teams an komplexen Problemen arbeiten und unternehmerisch denken. Sie sollen mit Stresssituationen umgehen und unter Zeitdruck präzise arbeiten. Und selbstverständlich müssen sie auch zukünftig die mathematischen und physikalischen Grundlagen der Technik verstehen und anwenden können. All diesen Anforderungen gerecht zu werden, würde allerdings den Rahmen der Ausbildungen sprengen. Weder lässt sich die Lehre über vier Jahre hinaus verlängern, noch können die Lernpläne beliebig verdichtet werden. Zudem hat die Berufslehre auch eine soziale Verantwortung: Sie muss sowohl leistungsstarken als auch schulisch schwächeren Jugendlichen angemessene

Ausbildungen anbieten und ihnen ermöglichen, sich beruflich zu entwickeln.

«One Size Fits All» funktioniert also nicht mehr in der heutigen Arbeitswelt, erst recht nicht in einer so grossen und vielfältigen Branche wie der MEM-Industrie. In der laufenden Berufsreform versuchen wir deshalb, die Ausbildung flexibler zu gestalten, und haben dafür ein berufsübergreifendes, modulares Ausbildungsmodell entwickelt. So lassen sich in Zukunft die Synergien zwischen den verschiedenen Berufen besser nutzen. Die Ausbildungen können besser an die individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden angepasst und gleichzeitig die unterschiedlichen Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe berücksichtigt werden.

Viele Wege führen zum Abschluss

Der Weg in die neue Berufswelt wird auf jeden Fall für alle Beteiligten anspruchsvoll werden. Dies gilt nicht nur für die MEM-Industrie. Der technologische Wandel und die Digitalisierung der Arbeitswelt erhöhen in praktisch allen Berufsfeldern die Nachfrage nach höheren Qualifikationen. Ist die Berufslehre diesen Anforderungen überhaupt noch gewachsen? Die Organisationen der Arbeitswelt sind davon überzeugt, sonst würden sie kaum so

viel in die Weiterentwicklung ihrer Berufe investieren.

Ohnehin zielt die Frage am Kern des Problems vorbei. Denn höhere Qualifikationen sind in der Schweiz keine Frage von Matura oder Berufslehre, sondern von gezielter und fortlaufender Weiterbildung. Hier kommt eine weitere Besonderheit des Schweizer Bildungssystems ins Spiel: Es ist im internationalen Vergleich ausserordentlich durchlässig. Ein Universitätsstudium ist nur einer von vielen Wegen zu einem Abschluss auf Tertiärstufe. Wer sich nach der Berufslehre weiterbilden will, wählt alternativ den Weg über die höhere Berufsbildung oder eine Fachhochschule. Diese Weiterbildungsangebote führen zu anerkannten Abschlüssen auf Tertiärstufe.

Die vermeintliche Akademisierung ist in Wirklichkeit also eine Tertiarisierung. Mit anderen Worten: Die beruflichen Perspektiven hängen nicht davon ab, ob jemand sich in der Jugend für eine akademische Ausbildung oder

eine Berufslehre entscheidet. Entscheidend sind der Wille und die Fähigkeit, sich beruflich und persönlich stets weiterzuentwickeln. Nicht nur zu Beginn der beruflichen Laufbahn, sondern ein ganzes Arbeitsleben lang.

Links:

Artikel im «Schweizer Monat»

Projektseite FUTUREMEM

Veranstaltungen und Bildungsangebote

Details CAS Verfahrenstechnischer Maschinen- und Apparatebau Details Neumitglieder-Anlass von Swissmem Details PowerPoint mit wirklicher Power Details Swissmem Regional-Dialog 2026 Details Swissmem Dialogue régional 2026